Politische Einigung zur Gemeinsamen Agrarpolitik ab 2023

Nach intensiven Verhandlungen und einem umfangreichen Stakeholderprozess hat sich die Bundesregierung auf die Ausgestaltung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) ab 2023 geeinigt. Die nationale Umsetzung erfolgt erstmals über den sogenannten GAP-Strategieplan, der nun an die Europäische Kommission zur Genehmigung übermittelt wird.

Grundlage der Österreichischen Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik für die Förderperiode 2023-2027 ist der sogenannte GAP-Strategieplan. Erstmals werden die zwei Säulen der Agrarpolitik, die Direktzahlungen inklusive der Sektorprogramme, und die Ländliche Entwicklung in einem strategischen Dokument zusammengeführt. Mit dem GAP-Strategieplan wird der bisherige österreichische Weg mit einem starken Agrarumweltprogramm, einer zielgerichteten Unterstützung bäuerlicher Familienbetriebe und einer Absicherung der Berglandwirtschaft fortgeführt.

Ziel der neuen GAP-Periode ist es, die bestehenden Maßnahmen flexibler zu gestalten und Leistungen sichtbarer zu machen. Wie viel der einzelne Betrieb bekommt, hängt nun noch stärker von seinen individuellen Umweltleistungen ab. Das neue modulare System erlaubt eine flexible Wahl der Maßnahmen. Wer mehr leistet erhält eine höhere Abgeltung - mehr Biodiversität, mehr Gewässerschutz, mehr Tierwohl, mehr Klimaschutz. Neben den Maßnahmen für die Landwirtschaft bietet der GAP-Strategieplan wieder vielfältige Unterstützungsmöglichkeiten zur Stärkung ländlicher Räume, von denen auch die Gesamtgesellschaft profitiert.

Die neue GAP bringt Vorteile für verschiedene Bereiche

Die neue Gemeinsame Agrarpolitik bringt ein Plus von 35 Millionen Euro an EU-Mitteln für die gesamte Periode. Insgesamt stehen mehr Mittel für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen zur Verfügung. Die neue GAP und der nationale Strategieplan bringen so Vorteile für viele verschiedene Bereiche mit sich: Die Bäuerinnen und Bauern profitieren ebenso wie kleinstrukturierte betriebe, die Bio-Landwirtschaft und die Forstwirtschaft. Verbesserungen gibt es auch für die Bereiche Umwelt und Klima sowie Tierwohl.

Das bringt die neue GAP im Detail

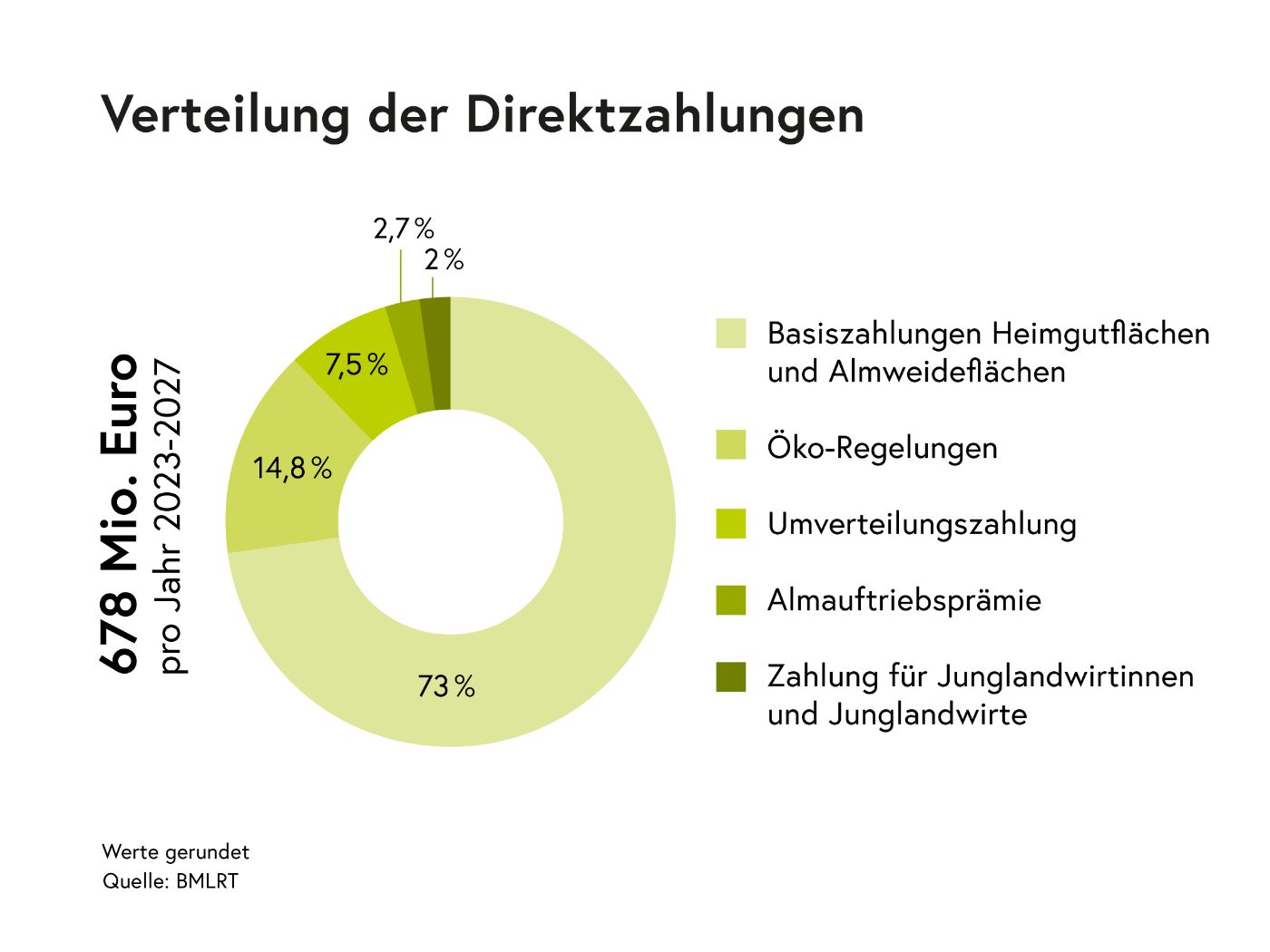

Direktzahlungen werden weiterhin eine wichtige Basis für das Einkommen der bäuerlichen Betriebe darstellen. Zusätzlich wird für die erste Hektare eine Umverteilungsprämie eingeführt. 10 Prozent der Direktzahlungen werden in zwei Stufen von großen zu kleinen Betrieben umverteilt.

Außerdem ergeben sich durch die neue Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023 folgende Veränderungen:

- Stärkung der Junglandwirtinnen und Junglandwirte – rund 3 Prozent werden für die nächsten Generationen zweckgewidmet.

- Das Budget für das Agrarumweltprogramm (ÖPUL) wird um 25 Prozent (125 Mio. Euro pro Jahr) erhöht – es stehen somit rund 574 Mio. Euro pro Jahr für Klima- und Umweltschutzmaßnahmen zur Verfügung.

- Bio wird wieder als eigene Maßnahme bestehen – 40 Mio. Euro stehen zusätzlich pro Jahr für die Bio Landwirtschaft zur Verfügung. Ergänzt wird die Prämie durch Maßnahmen aus dem Modulsystem im Agrarumweltprogramm, die flexibel kombiniert werden können.

- Die Unterstützung für benachteiligte Gebiete wird weiterhin zielgerichtet auf Basis der einzelbetrieblichen Erschwernis im Rahmen der Ausgleichszulage gewährt. Durch eine Prämienstaffelung nach Betriebsgröße werden kleine Betriebe besonders unterstützt.

- Eine tierbezogene Almauftriebsprämie wird gemeinsam mit Maßnahmen im Agrarumweltprogramm weiter eine Bewirtschaftung der österreichischen Almen gewährleisten. Rund 90 Mio. Euro sind dafür jährlich vorgesehen.

- Verstärkte Unterstützung der Mutterkuhbetriebe durch zahlreiche ÖPUL-Maßnahmen.

- Förderfähigkeit von Green Care, Urlaub am Bauernhof und gänzlich neuer Diversifizierungsformen.

- Qualitätsprogramme als Anreiz für eine auf den Markt abgestimmte Produktion wie zum Beispiel „QPlus-Rind“.

- Unterstützung für Investitionen in tiergerechte Haltungssysteme.

Die rechtliche Umsetzung wird mittels einer Änderung des Marktordnungsgesetzes erfolgen. Hier werden die Grundprinzipien der Förderabwicklung festgelegt und Vorgaben zur Abwicklung getroffen. Die Detailausgestaltung der jeweiligen Maßnahmen wird in bewährter Weise durch darauf aufbauende Verordnungen und Sonderrichtlinien im Wege der Privatwirtschaftsverwaltung erfolgen.

Weitere Informationen

-

Der nationale GAP Strategieplan für Österreich

Hier finden Sie allgemeine Informationen zum nationalen GAP-Strategieplan für die Förderperiode 2023 bis 2027 sowie zu dessen Erstellungsprozess in Österreich. -

Fotos zur Pressekonferenz

Fotos von der Pressekonferenz stellen wir in unserem Fotoservice hochauflösend zum Download bereit.