Bodenschutz und Erneuerbare Energien

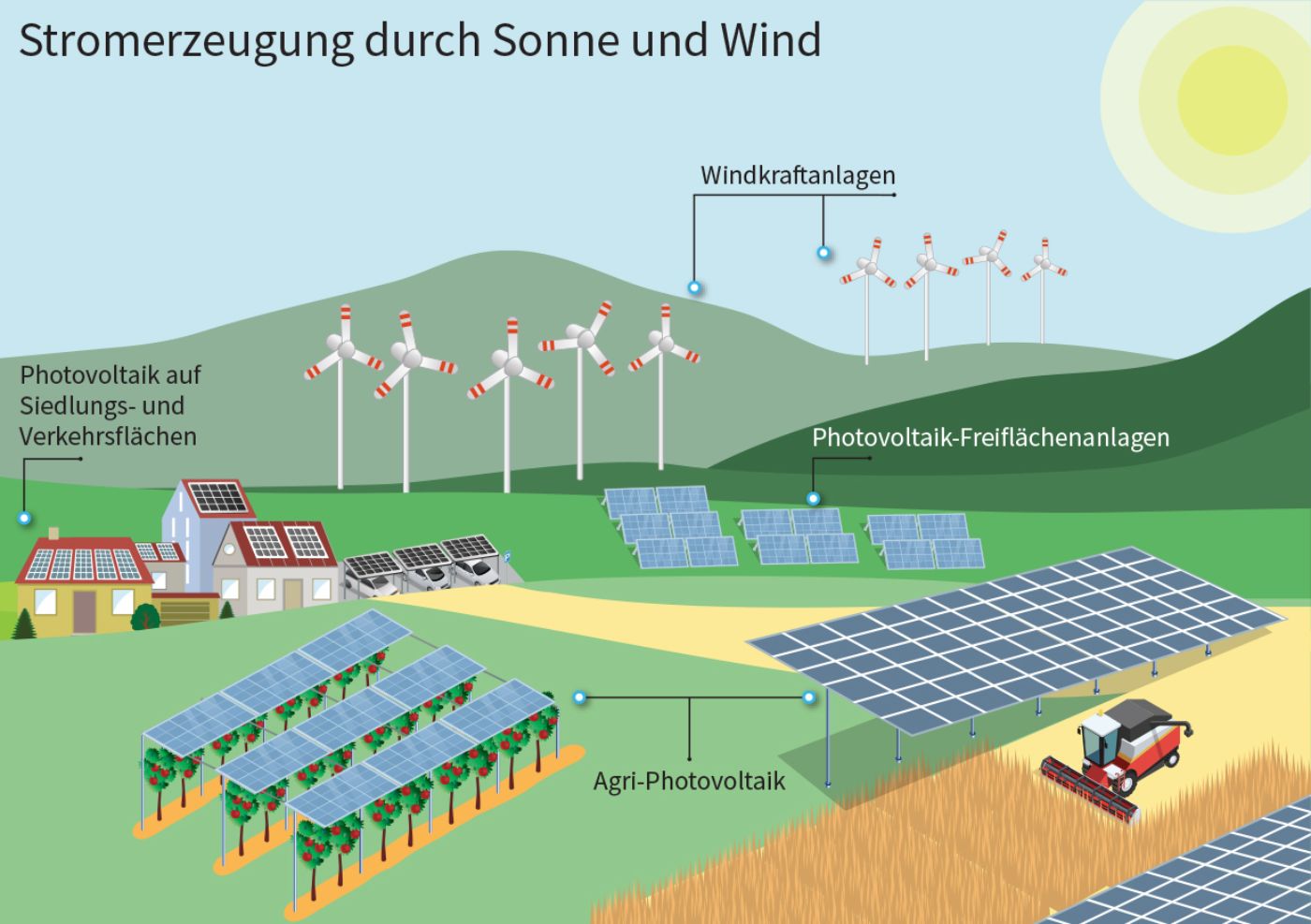

Für mehr Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern muss zukünftig mehr Strom als bisher aus erneuerbaren Energiequellen erzeugt werden. Für die Produktion von Sonnen- und Windenergie werden Flächen gebraucht.

Was bedeutet das für die Flächeninanspruchnahme?

Österreich hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2030 übers Jahr gerechnet den gesamten Stromverbrauch aus erneuerbaren Energiequellen zu decken. Ein Großteil des zusätzlichen erneuerbaren Stroms soll durch Sonnen- und Windenergie gedeckt werden. Um diese Art der Energieproduktion mit den anderen Raumnutzungen und Freiraumfunktionen in Einklang zu bringen können die Bundesländer Flächen, die für den Ausbau erneuerbaren Energien geeignet sind, als Zonen ausweisen. In diesen Zonen können dann Windräder beziehungsweise größere Photovoltaikanlagen errichtet werden.

Bis 2030 soll ausgehend von der Produktion 2020 (56 Terawattstunden) die jährliche Stromerzeugung durch erneuerbare Energie um 34 Terawattstunden zu steigen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass von den 34 Terawattstunden etwa 17 Terawattstunden auf Photovoltaik, 12 Terawattstunden auf Wind, 5 Terawattstunden auf Wasserkraft und 1 Terawattstunde auf Biomasse entfallen werden.

Photovoltaik vorwiegend auf Siedlungs- und Verkehrsflächen

Die Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie soll vorwiegend auf bereits in Anspruch genommenen Flächen, zum Beispiel auf Gebäuden, Parkplätzen und Deponien stattfinden. Um das angestrebte Ausbauziel bis 2030 zu erreichen kann es jedoch auch zielführend sein im Grünland Photovoltaikanlagen zu errichten. Freiflächen-Photovoltaikanlagen, die mit landwirtschaftlicher Bewirtschaftung kombiniert werden, nennt man Agri-PV-Anlagen. Für den Obstbau eignen sich Anlagen, die auf hohen Stehern über den Baumreihen angebracht werden und somit auch für Beschattung und Schutz vor Hagel und Frost sorgen. Um Ackerbau mit Stromproduktion zu verbinden können die Anlagen in größerem Abstand angeordnet werden, sodass der Boden zwischen den Reihen maschinell bewirtschaftet werden kann. Die Fläche unter der Anlage dient als Grün- oder Blühstreifen der Förderung von Biodiversität.

Flächenbedarf für Wind- und Sonnenenergie

Windkraftanlagen brauchen zwar ein festes Fundament, jedoch kann auf sehr wenig Boden sehr viel Energie erzeugt werden. Für die Errichtung von Windkraftanlagen (inklusive Bauplatz und Wege) werden bis 2030 voraussichtlich weniger als 3 Quadratkilometer, also weit weniger als 0,01 Prozent der Fläche Österreichs, in Anspruch genommen. Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen nehmen etwas mehr Fläche in Anspruch, jedoch werden bei der Errichtung keine Flächen versiegelt, da die Module in der Regel lediglich in den Boden gesteckt werden und komplett rückbaubar sind. Eine Kombination mit landwirtschaftlicher Nutzung ist in vielen Fällen möglich.

Im Verhältnis zur Flächeninanspruchnahme durch Siedlungs- und Verkehrsflächen ist damit die zu erwartete Inanspruchnahme zur Erzeugung erneuerbarer Energien bis 2030 überschaubar. Trotzdem ist bei der Standortwahl auf unterschiedliche Funktionen des Freiraums, zum Beispiel auf Biodiversität, Bodenqualität und Landschaftsbild besondere Rücksicht zu nehmen und Photovoltaik soll besonders auf bestehenden Siedlungs- und Verkehrsflächen ausgebaut werden. Hierbei ist eine große Hürde die Verfügbarkeit an geeigneten Einspeisepunkten ins Energienetz.