Good Practices zum Bodenschutz

Im Rahmen des Schwerpunkts „Bodenschutz" der Regionen-Dialog-Plattform wurden neun Good Practice Beispiele rund um das Thema erarbeitet. Sie wurden zusammengetragen und aufbereitet um voneinander zu lernen und zu inspirieren. Ein besonderer Fokus liegt auf Maßnahmen und Praktiken, die auf regionaler Ebene und in interkommunaler Zusammenarbeit umgesetzt werden.

Die Regionen-Dialog-Plattform des BML fördert die Zusammenarbeit und den Austausch auf allen Verwaltungsebenen, um regionale Entwicklungen zu unterstützen. Sie bietet Raum für strukturierten Diskurs und Austausch, setzt Impulse und unterstützt die Ideenentwicklung.

Für 2024/2025 liegt der Fokus auf drei ausgewählten Schwerpunkten der „Bodenstrategie für Österreich”:

- Festlegung landwirtschaftlicher Vorrangzonen.

- Reduktion von Baulandüberhängen in Außenbereichen.

- Kompensation für Flächeninanspruchnahme.

Mit einer Auswahl von Good-Practice-Beispielen, die auf Basis öffentlich zugänglicher Dokumente und Publikationen aufbereitet wurden, wird ein Überblick über verschiedene innovative Projekte, Instrumente und Prozesse gegeben.

Kompensation für Flächeninanspruchnahme

In der Bodenstrategie für Österreich ist festgehalten, dass im Raumordnungsrecht und anderen relevante Gesetzen auf Bundes- und Länderebene Ausgleichs- und Kompensationsbestimmungen für große Flächeninanspruchnahmen mit zersiedelnder Wirkung aufgenommen werden sollten. Ziel ist Beeinträchtigungen durch Flächeninanspruchnahme zu kompensieren, um das Ziel des „Netto-Null-Flächenverbrauchs bis 2050" der EU-Bodenstrategie zu erreichen.

Derzeit gibt es im Österreichischen Raumordnungsrecht dazu keine Festlegungen und auch in der Raumplanungspraxis kaum Erfahrungen. Daher wird in drei Broschüren ein Blick auf Beispiele in Deutschland, der Schweiz und England geworfen:

- Ökokonto und Ökopunkte in Deutschland (PDF, 955,4 kB)

- Überkommunale Ausgleichsflächen für das Industrie- und Gewerbegebiet Archmatte: Ein Fallbeispiel aus Rüti bei Büren (Schweiz) (PDF, 1,8 MB)

- Biodiversitätsgewinn als Bedingung für die Baugenehmigung: Environment Act 2021, Schedule 14 (England) (PDF, 2,3 MB)

Reduktion von Baulandüberhängen in Außenbereichen

Ein wesentlicher Ansatzpunkt für eine flächensparende Siedlungsentwicklung ist die Rücknahme jener Baulandüberhänge in Außenbereichen von Siedlungsgebieten, die sinnvollerweise keiner Bebauung zugeführt werden sollten. Diese Flächen können für bedeutende Grünraumfunktionen erforderlich sein oder aus anderen Gründen keine gute Baulandeignung mehr aufweisen. Die Bodenstrategie für Österreich sieht vor, unbebautes Bauland, das für besondere (landwirtschaftliche, klimatische, ökologische) Freiflächenfunktionen oder zum Schutz vor Naturgefahren benötigt wird beziehungsweise eine geringe Standorteignung aufweist verstärkt in Grünland rückgewidmet werden.

Inspiration für die Bearbeitung dieses Themas liefern vier Beispiele aus der Steiermark, dem Wienerwald, dem Burgenland und der Schweiz.

- Gemeindeübergreifende Rückwidmung für die Industrie- und Gewerbegebietsentwicklung entlang der Koralmbahn (Südweststeiermark) (PDF, 2,4 MB)

- Die Wienerwald Deklaration: Überörtliche Raumordnungsziele als Grundlage für entschädigungslose Baulandrückwidmungen (PDF, 2,2 MB)

- Die Baulandmobilisierungsabgabe als Instrument gegen spekulative Baulandhortung (Burgenland) (PDF, 1,4 MB)

- Entschädigungslose Rückzonung durch Nutzungskonzentration in Sils im Engadin (Schweiz) (PDF, 1,3 MB)

Landwirtschaftliche Vorrangflächen

Die Gewährleistung der nationalen Ernährungssicherheit erfordert die langfristige Sicherung der erforderlichen landwirtschaftlichen Flächen. In diesem Zusammenhang können landwirtschaftliche Vorrangflächen eine entscheidende Rolle spielen und insbesondere vor dem Hintergrund des zu erwartenden Ertragsrückgangs aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels die Grundlage für die Ernährungssicherheit bilden.

In vielen österreichischen Bundesländern werden bereits – in unterschiedlicher Form – Vorkehrungen zum Schutz der besonders ertragreichen Böden getroffen. Im Zuge der Regionen-Dialog-Plattform wurden Tirol und Niederösterreich genauer unter die Lupe genommen:

- Regionalprogramme für landwirtschaftliche Vorsorgeflächen (Tirol) (PDF, 1,5 MB)

- Landesweite agrarische Schwerpunkträume durch die Regionale Leitplanung (Niederösterreich) (PDF, 2,6 MB)

Weitere Informationen

-

Regionen-Dialog-Plattform — Bodenschutz

Die Regionen-Dialog-Plattform ist ein analoges und digitales Angebot des Regionenministeriums um die Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden zu fördern und für unsere Regionen relevante Themen zu bearbeiten. -

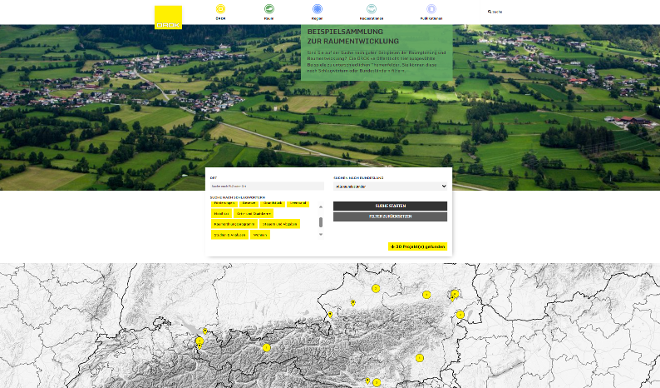

ÖROK-Beispielsammlung zur Raumentwicklung: Ein Blick auf Österreichs Vorzeigeprojekte

Die Beispielsammlung zur Raumentwicklung ist eine von der ÖROK herausgegebene Sammlung von herausragenden Beispielen und Projekten im Bereich der Raumplanung und Raumentwicklung in Österreich. Sie bietet Gemeinden und Planerinnen sowie Planern erfolgreiche Lösungen und innovative Ansätze, die sie inspirieren und als Leitfaden dienen können.